L’arrêt du 25 novembre 2014 du TPIE réjouira ceux qui militent pour des marques tridimensionnelles, mais cet arrêt suscite bien des interrogations.

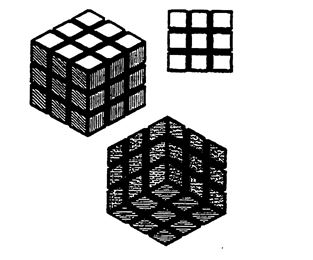

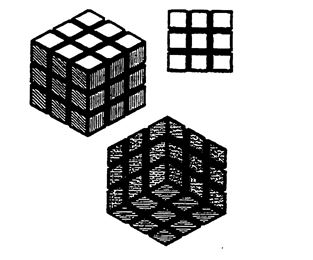

Déposée pour « Puzzles en trois dimensions » , la demande de marque communautaire est accordée avec comme signe :

Cette marque a été enregistrée en 1999 par l’OHMI.

En 2006, une demande en nullité est présentée à l’OHMI, de rejet en recours rejeté, l’affaire vient devant le Tribunal qui va aussi rejeter le recours.

De ce long arrêt du 25 novembre 2014, quelques développements peuvent être cités qui laissent de nombreuses questions en suspend.

48 Dans un second temps, il y a lieu d’apprécier si les caractéristiques essentielles susvisées de la marque contestée répondent toutes à une fonction technique des produits concernés.

49 Au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours, tout d’abord, a indiqué qu’il ressortait d’une jurisprudence constante que, « en application de l’article 7, paragraphe 1, [sous e), ii), du règlement n° 40/94], les causes de nullité d’une marque tridimensionnelle [devaient] s’appuyer exclusivement sur l’examen de la représentation de la marque telle qu’elle [avait] été déposée et non sur des caractéristiques invisibles alléguées ou supposées ». Ensuite, elle a constaté que les représentations graphiques de la marque contestée « ne [suggéraient] aucune fonction particulière, même lorsque les produits, à savoir les ‘puzzles en trois dimensions’ [étaient] pris en considération ». Elle a estimé qu’elle ne devait pas tenir compte de la capacité « bien connue » de rotation des bandes verticales et horizontales du puzzle dénommé « Rubik’s cube » et retrouver, « de manière illégitime et rétroactive », la fonctionnalité dans les représentations. Selon la chambre de recours, la structure cubique en grille ne donne aucune indication sur sa fonction, ni même sur l’existence d’une fonction quelconque, et « [il] est impossible de conclure qu’elle puisse apporter un avantage ou un effet technique quelconque dans le domaine des puzzles en trois dimensions ». Elle a ajouté que la forme était régulière et géométrique, et qu’elle ne contenait « aucun indice sur le puzzle qu’elle [incarnait] ».

50 En premier lieu, la requérante conteste cette analyse en faisant valoir, dans le cadre des première, deuxième et septième branches du présent moyen, que la présence d’interstices aux extrémités des lignes noires suggère clairement que ces lignes sont destinées à séparer les uns des autres des « éléments individuels plus petits du cube » qui peuvent être bougés et, singulièrement, faire l’objet de mouvements de rotation. Lesdites lignes seraient, dès lors, « attribuables à des fonctions techniques » au sens du point 84 de l’arrêt Philips, point 27 supra (EU:C:2002:377). Elle ajoute qu’il ressort de cet arrêt que la question pertinente n’est pas de savoir si les caractéristiques essentielles de la marque ont effectivement une fonction technique, mais si « un produit technique doté de certaines caractéristiques techniques présenterait les caractéristiques [essentielles] en question, en conséquence de ses caractéristiques techniques ». Or, en l’espèce, les lignes noires seraient précisément la conséquence d’une fonction technique, à savoir la capacité de rotation d’éléments individuels du cube en cause.

51 À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante prétend tout à la fois que les lignes noires exécutent une fonction technique et qu’elles sont la conséquence d’une telle fonction. Lors de l’audience, invitée par le Tribunal à clarifier sa position à cet égard, elle a affirmé, d’une part, que les lignes noires remplissaient une fonction de « séparabilité », laquelle fonction serait une « précondition » pour la mobilité des éléments individuels du cube en cause, et, d’autre part, qu’il existait une « corrélation » entre la solution technique concernée et les lignes noires.

52 D’une part, il convient de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle les lignes noires sont la conséquence d’une prétendue capacité de rotation d’éléments individuels du cube en cause.

53 En effet, tout d’abord, cette allégation est dénuée de pertinence, dès lors que, ce qu’il faut établir pour que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 puisse trouver à s’appliquer, c’est que les caractéristiques essentielles de la marque en cause remplissent elles-mêmes la fonction technique du produit en cause et ont été choisies pour remplir cette fonction, et non qu’elles sont le résultat de celle-ci. Ainsi que le soutient à juste titre l’OHMI, il ressort des points 79 et 80 de l’arrêt Philips, point 27 supra (EU:C:2002:377), que c’est en ce sens qu’il faut comprendre l’affirmation de la Cour figurant au point 84 du même arrêt, selon laquelle un signe constitué exclusivement par la forme d’un produit n’est pas susceptible d’enregistrement s’il est démontré que les caractéristiques fonctionnelles essentielles de cette forme sont attribuables uniquement au résultat technique. Cela est encore corroboré par l’interprétation donnée par le Tribunal, au point 43 de l’arrêt Brique de Lego rouge, point 27 supra (EU:T:2008:483), de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 (voir point 31 ci-dessus), selon laquelle le motif de refus prévu par cette disposition ne s’applique que lorsque la forme du produit est « techniquement causale et suffisante à l’obtention du résultat technique visé », interprétation confirmée par la Cour aux points 50 à 58 de l’arrêt Lego Juris/OHMI, point 32 supra (EU:C:2010:516).

54 Ensuite, ladite allégation n’est, en tout état de cause, pas fondée. En effet, ainsi que l’a souligné l’intervenante dans ses écritures et lors de l’audience, il est tout à fait possible qu’un cube dont les faces, ou d’autres éléments, peuvent faire l’objet de mouvements de rotation ne comporte pas de lignes de séparation visibles. Il n’existe donc pas de lien nécessaire entre, d’une part, une telle éventuelle capacité de rotation, ou même une quelconque autre possibilité de mouvoir certains éléments du cube en cause, et, d’autre part, la présence, sur les faces dudit cube, de lignes noires épaisses ou, a fortiori, d’une structure en grille du type de celle figurant sur les représentations graphiques de la marque contestée.

55 Enfin, il convient de rappeler que la marque contestée a été enregistrée pour les « puzzles en trois dimensions » en général, à savoir sans se limiter à ceux ayant une capacité de rotation, lesquels n’en constituent qu’un type particulier parmi nombre d’autres. Par ailleurs, il y a lieu de relever que, comme elle l’a confirmé à l’audience en réponse à une question du Tribunal, l’intervenante n’a pas joint à sa demande d’enregistrement une description dans laquelle il aurait été précisé que la forme en cause comportait une telle capacité.

56 D’autre part, doit également être rejetée l’allégation de la requérante selon laquelle les lignes noires remplissent une fonction technique, en l’occurrence séparer les uns des autres des éléments individuels du cube en cause afin que ceux-ci puissent être bougés et, singulièrement, faire l’objet de mouvements de rotation.

Mais la question n’est –elle pas de savoir ce que représente ce signe ?

57 ………le cube en cause sera nécessairement perçu comme comportant des éléments susceptibles de faire l’objet de tels mouvements (voir point 22 ci-dessus). À supposer même qu’un observateur objectif puisse déduire des représentations graphiques de la marque contestée que les lignes noires ont pour fonction de séparer les uns des autres des éléments mobiles, il ne pourra pas saisir précisément si ceux-ci sont destinés, par exemple, à faire l’objet de mouvements de rotation ou à être désassemblés, pour, ensuite, être réassemblés ou permettre la transformation du cube en cause en une autre forme.

58 En réalité, l’argumentation de la requérante, ainsi qu’il ressort des écritures de cette dernière, repose essentiellement sur la connaissance de la capacité de rotation des bandes verticales et horizontales du Rubik’s cube. Or, il est clair que cette capacité ne saurait résulter des lignes noires en tant que telles ni, plus globalement, de la structure en grille qui figure sur chacune des faces du cube en cause, mais tout au plus d’un mécanisme interne à celui-ci, invisible sur les représentations graphiques de la marque contestée, et qui, comme il est d’ailleurs constant entre les parties, ne saurait constituer une caractéristique essentielle de cette marque.

Que voyez-vous dans cette marque, partagez-vous l’analyse du Tribunal ? une marque à multifacettes qui n’est qu’une cage noire !

44 En l’espèce, ainsi qu’il est constaté au point 28 de la décision attaquée, la demande d’enregistrement de la marque contestée contient la représentation graphique, sous trois perspectives différentes, d’un cube dont chaque face présente une structure en grille formée par des bords de couleur noire divisant la face en neuf carrés de même dimension et disposés en tableau de trois sur trois. Quatre lignes noires épaisses, à savoir les lignes noires (voir point 21 ci-dessus), dont deux sont placées à l’horizontale et les deux autres à la verticale, quadrillent l’intérieur de chacune des faces dudit cube. Comme il est relevé à juste titre au point 21 de la décision attaquée, ces différents éléments donnent à la marque contestée l’apparence d’une « cage noire ».

L’arrêt est ici