25 mars 2002 : Reddig GmbH dépose la demande de marque communautaire :

Pour

– classe 6 : « Manches de couteaux (métalliques) » ;

– classe 8 : « Couteaux, en particulier couteaux de pose » ;

– classe 20 : « Manches de couteaux non métalliques ».

12 mai 2004 : enregistrement de la marque communautaire.

18 juin 2007 : Morleys Ltd engage une action en nullité de la marque communautaire sur la base de l’Article 52, paragraphe 1, sous a), de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c), d) et e), ii), du même règlement et titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009,

15 juillet 2009 : annulation de la marque communautaire par la division d’annulation sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii).

14 septembre 2009 : recours de Reddig GmbH

15 décembre 2010 : la deuxième chambre de recours de l’OHMI confirme la décision de la division d’annulation. …..« bien que la marque en cause ne fût pas exclusivement constituée par la forme qui était nécessaire pour obtenir un résultat technique, les éléments non fonctionnels la composant ne jouaient pas un rôle important. En conséquence, la marque contestée a été considérée comme étant une forme qui, dans ses caractéristiques essentielles, était exclusivement constituée par la forme des produits nécessaire à l’obtention du résultat technique »

D’où un nouveau recours de Reddig GmbH cette fois devant le Tribunal, qui sera rejeté par l’arrêt du 19 septembre 2012

Dans cette affaire, Reddig Gmbh avait déposé également un brevet US aujourd’hui déchu sur ce couteau.

Voyons la démarche suivie par le Tribunal :

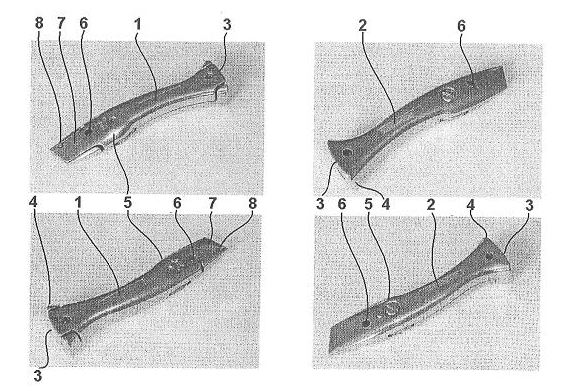

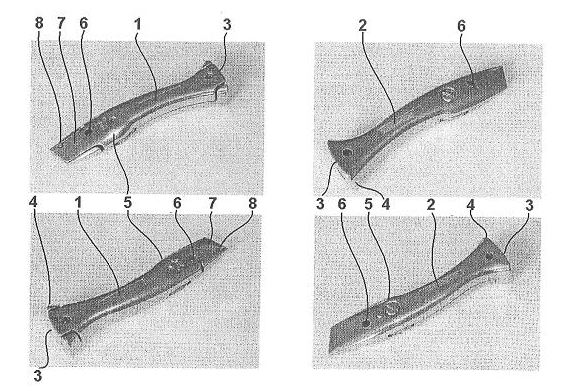

1°) Identification des caractéristiques essentielles de la marque.

En l’espèce la marque contestée est constituée d’un manche de couteau légèrement courbé caractérisé par un petit angle de cinq à dix degrés entre la lame du couteau et l’axe longitudinal de la poignée en nacre, qui possède une section intermédiaire avec une section transversale extérieure un peu arrondie qui s’élargit vers une extrémité arrière effilée. Le manche comporte également une vis moletée dans l’enveloppe du couteau.

2°) Appréciation des caractéristiques essentielles : répondent-elles à une fonction technique du produit en cause ?

« lors de l’appréciation desdits éléments la division d’annulation s’était fondée sur le brevet américain échu (n° 4662070) avancé par l’intervenante à l’appui de sa demande en nullité. Ainsi qu’il ressort de ce brevet, l’effet technique de l’angle entre la lame du couteau et l’axe longitudinal de la poignée en nacre est de faciliter la découpe. La forme de la section intermédiaire revêt une importance particulière pour les longues découpes. Elle rend la découpe plus précise tout en permettant d’exercer une pression plus forte. Enfin, la vis moletée permet d’ouvrir l’enveloppe et de changer les lames du couteau sans utiliser d’autres outils tout en ne gênant pas la manipulation du couteau durant l’utilisation. »

3°) Mais une hiérarchisation des critères fonctionnels et non fonctionnels devait-elle être menée ?

C’est la position de Reddig Gmbh exprimée de deux façons :

– La marque contenait ces deux types de critères.

Mais le Tribunal considère que «…, la chambre de recours n’a aucunement déclaré que, afin qu’une marque constituée par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique puisse être enregistrée, les éléments non fonctionnels de celle-ci devaient jouer un rôle plus important que les éléments fonctionnels. Au contraire, elle a reconnu qu’en l’espèce la marque contestée comportait des éléments non fonctionnels. Toutefois, ces éléments ornementaux n’ont pas été considérés comme pouvant constituer les caractéristiques essentielles de la marque (voir point 46 de la décision attaquée). «

Ce serait donc l’absence de caractère essentiel [des éléments ornementaux] qui aurait conduit à l’annulation de la marque

– Une appréciation globale doit être faite et non « limitée à une appréciation, de manière isolée, de tous les éléments constituant le signe contesté »

Le Tribunal refuse de se laisser entrainer sur cette voie :

« 37 L’identification des caractéristiques essentielles d’un signe tel que visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 doit être opérée cas par cas. Il n’existe, en effet, aucune hiérarchie systématique entre les différents types d’éléments qu’un signe peut comporter. Au demeurant, dans sa recherche des caractéristiques essentielles d’un signe, l’OHMI peut soit se fonder directement sur l’impression globale dégagée par le signe, soit procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe (voir, en ce sens, arrêt Lego Juris/OHMI, précité, point 70, et la jurisprudence citée). »

Le Tribunal applique l’examen successif : il vérifie que chaque caractéristique invoquée comme esthétique est en réalité fonctionnelle :

39 ……. la chambre de recours a bien relevé, au point 46 de la décision attaquée, que la forme du couteau constituant la marque contestée pourrait être perçue comme étant un poisson ou un dauphin. Toutefois, cette ressemblance avec un poisson est conditionnée par des éléments ayant une fonctionnalité technique, à savoir l’invention couverte par le brevet américain échu avec une poignée légèrement plus incurvée ainsi qu’un prolongement modéré des pointes de l’extrémité arrière.

Et le Tribunal procède de la même manière pour toutes les caractéristiques présentées comme ornementales par la requérante et indiquées par des numéros sur son signe, ce qui conduit à de longs développements non repris ici :