La proposition dit Hamon votée au Sénat en septembre contient deux ensembles de dispositions qui intéressent les titulaires de marques en créant de nouveaux régimes d’exclusion si ce n’est d’éviction, en particulier, pour les titulaires de marques actuelles composées d’un lieu géographique, par exemple, une ville, ou en cas de marques rattachées à un lieu géographique de production.

Article 23 (extraits)

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

…….

4° Après l’article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :

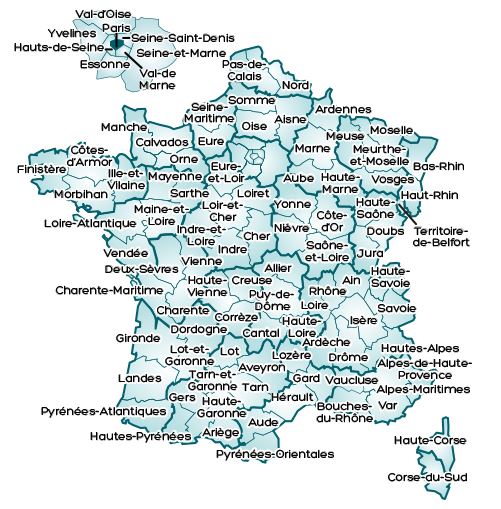

« Art. L. 712-2-1. – Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.

« Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alertés en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret. » ;

5° L’article L. 712-4 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par :

« 1° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ;

« 2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;

« 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;

« 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4, dont une indication géographique a été homologuée en application de l’article L. 721-3 ou dont la demande d’homologation est en cours d’instruction par l’institut. » ;

b) Le a est complété par les mots : « ou sur une demande d’homologation d’indication géographique » ;

6° Après le b de l’article L. 713-6, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Indication géographique définie à l’article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l’origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée.

-

La création des indications géographiques ou d’un lieu déterminé pour désigner les produits industriels et artisanaux

Article 23 Section 2 (extraits)

« Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

« Art. L. 721-2. – Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4.

« Art. L. 721-3. – La demande d’homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l’article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.

« La décision d’homologation est prise après :

« 1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion ;

« 2° La réalisation d’une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;

« 3° La consultation des collectivités territoriales, des groupements professionnels intéressés, du directeur général de l’Institut national de l’origine et de la qualité et des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation. À défaut de réponse dans les trois mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.

« Lorsqu’il instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’Institut national de la propriété industrielle s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique.

« La décision d’homologation vaut reconnaissance de l’organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.

« La redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle pour l’homologation du cahier des charges est à la charge de l’organisme défini à l’article L. 721-4.

« Art. L. 721-4. – La défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.

« Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.

« Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l’organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.

« Les missions de défense et de gestion assurées par l’organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu’elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.

« Art. L. 721-5. – Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l’organisme de défense et de gestion dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué.

« Un opérateur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il est membre de l’organisme de défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l’article L. 721-6.

« Pour l’application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l’indication géographique.

« Art. L. 721-6. – L’organisme de défense et de gestion contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.

« Pour chaque produit bénéficiant d’une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l’organisme :

« 1° Élabore le projet de cahier des charges, le soumet à l’homologation de l’Institut national de la propriété industrielle et contribue à son application par les opérateurs ;

« 2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l’Institut national de la propriété industrielle ;

« 3° S’assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l’Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;

« 4° S’assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;

« 5° Tient à jour la liste des opérateurs et transmet les mises à jour à l’Institut national de la propriété industrielle qui les publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;

« 6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3° ;

« 7° Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu’à la connaissance statistique du secteur.

« Art. L. 721-7. – Le cahier des charges d’une indication géographique précise :

« 1° Le nom de celle-ci ;

« 2° Le produit concerné ;

« 3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;

« 4° La qualité, la réputation ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribuées essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé ;

« 5° La description du processus d’élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;

« 6° L’identité de l’organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu’il représente et les modalités financières de leur participation ;

« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit ;

« 8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;

« 9° Les modalités de mise en demeure et d’exclusion des opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges ;

« 10° Le financement prévisionnel de l’organisme de défense et de gestion ;

« 11° Les éléments spécifiques de l’étiquetage ;

« 12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l’organisme de défense et de gestion.

« Art. L. 721-8. – Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d’évaluation de la conformité, qui bénéficient d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation, mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou par l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.

« L’organisme de défense et de gestion peut demander à un opérateur d’avoir recours, à ses frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa afin qu’il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l’article L. 721-6.

« L’Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d’évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en oeuvre.

« Après mise en demeure de l’organisme de défense et de gestion, l’institut peut retirer l’homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n’ont pas été mises en oeuvre dans les délais requis.

« La décision de retrait de l’homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.

« Art. L. 721-9. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

9° L’article L. 722-1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les indications géographiques définies à l’article L. 721-2. »